大坪健二

作家にはそれぞれ、その作家の生まれた時代に応じて、直面せざるをえない課題のようなものがある。第二次世界大戦前の作家たちにとっては、抽象の問題。大戦直後の作家たちにとっては、アンフォルメルの問題。しかし、六十年代から七十年代にかけて作家を志した者たちにとって、最大の課題を形作ったものといえば、表現そのもえの懐疑と、こうした懐疑に裏付けられた美術作品の構造原理や要素への解体、還元だった。

そうした時、現在市民プラザで個展が開催されている川井昭夫を除いて、自分の世代に投げかけられる課題と真っ向から取り組み、そこから自己の美術的課題を自覚的にはぐくみながら今日にいたる仕事を展開させてきた作家は、この富山において、実に数少なかったように思われる。

実際、この度の個展に足を運び、改めて得心させられたことは、何よりもまず、現代美術の一潮流となったミニマル・アートの影響下に作品を発表した初期(七十年代末)から現在にいたるまで、川井が絵画という美術形式にこだわりながら、その一方で、絵画を決して自明のものと思わない、その透徹した意識だった。

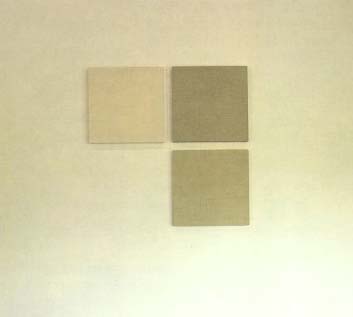

たとえば、彼の仕事は初期以来、一貫して麻布の上に、何も表現することなく、この麻地とほぼ同色を使った細かい筆致が画面全体に繰り返されている。彼の仕事のやり方は(八十年代中期の紙を使い、紙の物質的表裏、あるいは表面性を視覚の問題として扱った仕事をはさみつつ)、そこから逸脱することはない。そこには、一般にいう作家の表現意志まったく別の世界が意図され、繰り返されているばかりである。

が、こうした単純かつ限定された支持体、色、筆致、作業などの要素に還元し尽くされた川井の作品に、<絵画>がないかと言えばウソになろう。絵画、それを極論すると、支持体と色、筆致、総じてこれらの要素をその作家がどのような方向で、どのように統御するか、換言すると、絵画を作り、生み出すものたちと作家との出会いから生まれる。と同時に、それらの関係がもたらす説得力こそが、絵画を絵画たらしめると言っておかねばならない。

近年の川井の作品をみると、かって強引に絵画がその構成要素還元され、組み立てられていた感が強かったのに対し、いつしか、それらの要素たちが作品ごとに一個の共同体や世界を語りだしつつあるように思える。と同時に、近年の麻の地と色にかき消されてしまいそうな、全面にほどこされた筆致。その透明感は、川井その人の人柄をほうふつとさせて興味深く思われる。

(富山県立近代美術館副館長)