KAWAI AKIO

ⓢClick Image

川井昭夫の麻布絵画

-イリュージョンの発生-

建畠 晢

AKIRA TATEHATA

川井昭夫は最近、麻のロー・カンバスとアクリルの線描によるタブローに取り組んでいるが、これは基本的には彼が'80年前後に制作した一連のタブローと同じ材質、同じ技法によるものである。この十数年の間に、彼は木の板と紙によるレリーフ状の構成の作品や床面の大規模なインスタレーション、野外の芝生を弧状に浮き上がらせた環境的な作品など、タブローを離れた多彩な試みを展開してきたが、今またあの禁欲的な世界へ回帰しつつあるということであろうか。

しかしその実験の過程を振り返れば、本質的な部分では彼は一貫して平面への意識を維持していたように思われる。木の板をランダムに組み、その上に紙を貼ったレリーフにしても、絵画の支持体とその表面の関係の顕在化ともいうべき試みであり、作家の目は素材の意味に向けられていると同時に、絵画の構造そのものにも注がれていたはずである。

*

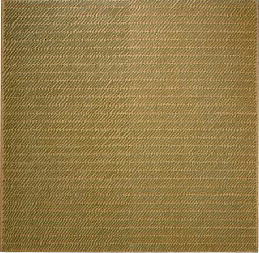

麻のタブローはいずれもその粗いテクスチャーの上に、ほとんど生地と同一色の絵具で同じ長さの線を規則的に繰り返して引いたもので、線の列は水平の場合もあれば、斜や格子状の場合もあるが、いずれもシステミックな反復の構造を際立たせている。いや”際立つ”という言葉を用いるべきではないかもしれない。カンバスと絵具の色が近いために、その線は半ば麻のテクスチャーの中に溶け込んでしまっているからだ。

79年の個展(銀座絵画館)の祭に、川井はこう記している。「(麻布の均質の線描は)台座としての素材の表面と手が加えられた部分とが同時的に現れるための最小限の方法に過ぎません。私の目下の関心は、ものとしての表面がイリュウジョンを獲得し、それ自身自律しうる地点を見い出すことです。なにを素材に選ぶべきかは別として、表現の在り方を素材に近ずけることによって、それ(表現)自身が解消されていくことが必要なわけです。」

今読み返して興味深いのは、この発言が期せずして70年代のミニマリズムとの別れを告げているように思われることである。ミニマリズムから派生した、いわゆるシステミックペインティングもまた機械的な反復の方法を極端に押し進めたが、それは画面から一切のイリュージョンを排除するためであった。そのために支持体の表面の上にもうひとつの表面(絵具)が重なっているという物理的な事態が”暴かれる”必要があった。しかし川井はまったく逆に”ものとしての表面がイリュウジョンを獲得するために”表現自身が解消されていくことが必要だ”と述べているのである。表現が解消された時、ものとしての表面のイリュウジョンが立ち現れるという、一般的な絵画的思考にとっては、いかにも転倒された事態ー。

しかし私たちはこのような考え方を色彩の類似性によるトロッキーな方法として矮小化させてしまってはならないだろう。彼はすでにこの時に、絵画である限り、即物的な表面、リテラルな表面などというものはありえないということを、明確に主張していたのである。絵画とはいかにしてもイリュウジョンである。逆にいえば”ものとしての表面”が”イリュージョンを獲得する地点”その”表面としての自律”を絵画と呼ぶのだ。事実、当時のミニマリズムの絵画の優れた作品を今見直すならば、私たちはそこにおぞましい物理的な表面ではなく、視線を吸収する深々とした海とでもいうべきものを感じざるを得ないだろう。

*

彼がさまざまな実験を経てタブローに帰ってきたのは、その意味では退却でもなければ、反動でもないはずである。彼は”素材の在り方を表現に近ずける”ために、ある時は紙を木に貼り、ある時は木の床を鉋で削ったのだが、それはいずれも平面性の自己検証の延長上に再びタブローが姿を見せたのである。

今回の個展の新作では、線はさらに細く、また反復に多少の揺らぎを含ませているために、システムは見えにくく、ほとんど線描があることさえ気ずかせぬような画面となっているようである。未見の作品に不用意なことを述べるべきではないだろうが、それはおそらくイリュージョンの生成の原点としての美しい様相を呈しているのではないかと私は期待する。絵画には未だに見極めがたい可能性を秘めて、私たちの探究を誘っているのだ。

[ART SCENE

TOYAMA vul.1/ KAWAI AKIO ] カタログ

1993年 富山市民プラザアートギャラリー